Jeder Segler kennt Blitzeinschläge, egal, ob an Land oder am Wasser.

Eine Naturgewalt, vor welchem wir alle nicht davor gefeit sind.

In unseren Ausbildungskursen lehren wir, was wir Segler*innen alles tun bzw. nicht tun sollten, wenn ein Unwetter/Gewitter naht.

Bei einem Gewitter ist es zB nicht ratsam, sich auf dem offenen Wasser aufzuhalten. Gerade bei einem Segelboot, wo der Mast das höchste Objekt darstellt, ist ein Schutz gegen Blitze enorm wichtig, denn der Blitz sucht sich in der Regel eben das höchste Objekt aus.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Segelboot jedoch tatsächlich von einem Blitz getroffen wird, ist zwar statistisch gesehen gering und daher auch kein Grund um sich davor zu fürchten.

Jedoch sollte man sich als Bootseigner, aber auch als Charterer darüber dennoch Gedanken machen, denn selbst wenn der Blitz nicht direkt, sondern in der Nähe einschlägt, können die elektrischen und elektronischen Bauteile einer Yacht durch Überspannung, irreparabel, aber auch das Boot selbst beschädigt werden.

Vor Jahren waren wir zB am Neusiedler See Zeugen eines direkten Blitzeinschlages, ca. 10 Meter am vis-á-vis Steg entfernt, wo der Blitz schlussendlich dem betroffenen GFK-Boot nicht nur den Wind-Verklicker zerstörte, sondern sogar drei, ungefähr fingerdicke Löcher im Rumpf bescherte und das kleine Segelboot durch das eindringende Wasser drohte unterzugehen.

Auch waren wir einmal selbst mitten in einem Unwetter mit Starkregen, Gewitter und sogar Hagel draußen ca. 10 SM vor der Dalbenstraße von Lignano und ein zweites Mal vor Anker in der Lagune von Marano.

Also mit großem Respekt und ein bisschen Bangen war mir bisher schon immer auf Booten, wenn so eine Gewitterfront über uns drüberzog.

Aber zurück nun zu unserem Blitzeinschlag am 22.09.2020, gegen 2110 Uhr.

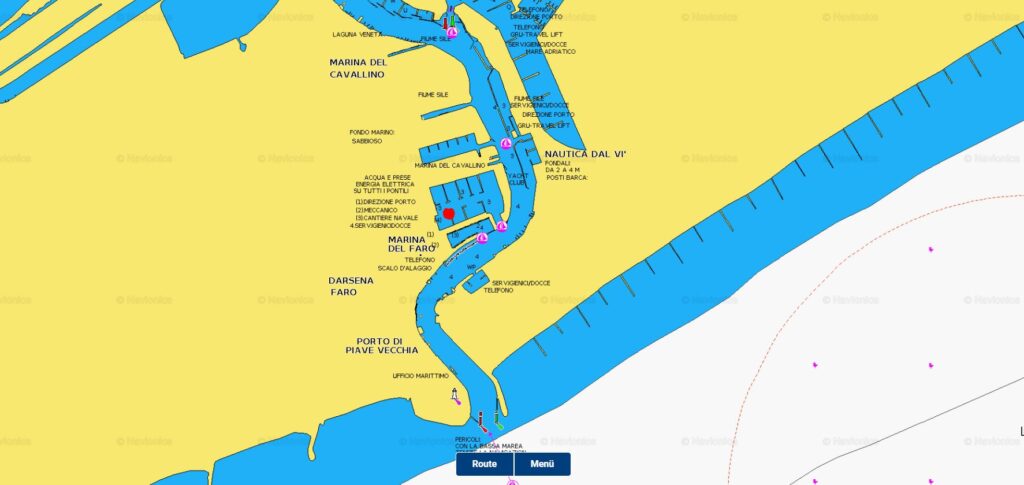

Wir waren auf dem Rückweg von Chioggia Richtung Aprilia Marittima, wo wir gegen 1600 Uhr in Jesolo die Marina del Cavallino als Nachtquartier ansteuerten.

Alles an den Dalben und am Steg festgemacht, die elektronischen Geräte ausgeschaltet bzw. nur die notwendigen Geräte, wie zB Kühlschrank, Druckwasserpumpe, Kabinenlicht aufgedreht, die Marina noch zu Fuß erkundet, in der Marina geduscht und an Bord das Abendessen gekocht.

Tagsüber umschifften wir schon eine Regen-/Gewitterfront, die südlich beim Po-Delta sich ankündigte, welche später dann über Chioggia weiterzog und die bis zum Abend dann sich über die gesamte Küste zwischen Venedig bis hinüber nach Porec erstreckte.

Wir sind also schon länger unter Deck und hoffen, wie schon oft zuvor, dass ein solche Unwetterfront möglichst schnell auch wieder durchzieht, denn es krachte über uns im Minutentakt, der Abendhimmel war abwechselnd hell erleuchtet und darauf folgend immer wieder dieser ohrenbetäubende Donnerlärm.

Plötzlich, ein extrem lauter Knall, als hätte es eine Lampe am Steg zerfetzt.

Wir schauen sofort raus ins Cockpit, es dürfte dort aber soweit in Ordnung sein; auch die Lampe am Steg leuchtet noch.

Zurück unter Deck bemerken wir einen komischen Geruch – es riecht nach verschmortem Plastik.

Wir gehen sofort unter Deck auf Suche der Ursache und finden sehr rasch eine völlig verschmolzene LED-Lampe in der Heckkabine auf der Steuerbordseite.

Außerdem funktioniert der USB-Anschluss auf der Backbordseite nicht mehr.

Am Rumpf der JO EH dürfte soweit alles in Ordnung sein, da die Bilge trocken ist.

Auch das sonstige Licht an Bord und sogar der eingeschaltete Laptop funktionieren einwandfrei. Selbst der Motor lässt sich ohne Probleme starten, und auch die Batterien sind normal in Betrieb.

Zu diesem Zeitpunkt sind wir also davon überzeugt, dass der Blitz in der Nähe eingeschlagen haben muss und nur durch den EMP die Lampe und der USB-Anschluss kaputt wurden.

Der Vorfall hat uns also einen Mordsschrecken eingejagt, aber wir bleiben ruhig und warten das Unwetter ab, welches sich nach kurzer Zeit auch wieder komplett beruhigt hat. Da wir zu diesem Zeitpunk nach wie vor keine weiteren sichtbaren Schäden bemerken, gehen wir noch immer aufgeregt, aber müde, schlafen.

Am nächsten Tag das bittere Erwachen beim Ablegen: Als wir die elektronischen Navigationsinstrumente einschalten, gehen diese zwar an, aber mehr als drei Querstriche sind auf den Displays nicht zu erkennen.

Keine Logge, keine Tagesmeilen, keine Tiefenanzeige, keine Geschwindigkeit, keine Windanzeige, kein Kurs, einfach nichts mehr wird angezeigt, was in einem Tidenrevier wie Norditalien überhaupt nicht optimal ist.

Der Raymarine-Plotter mit der Navionics-Karte funktioniert hingegen.

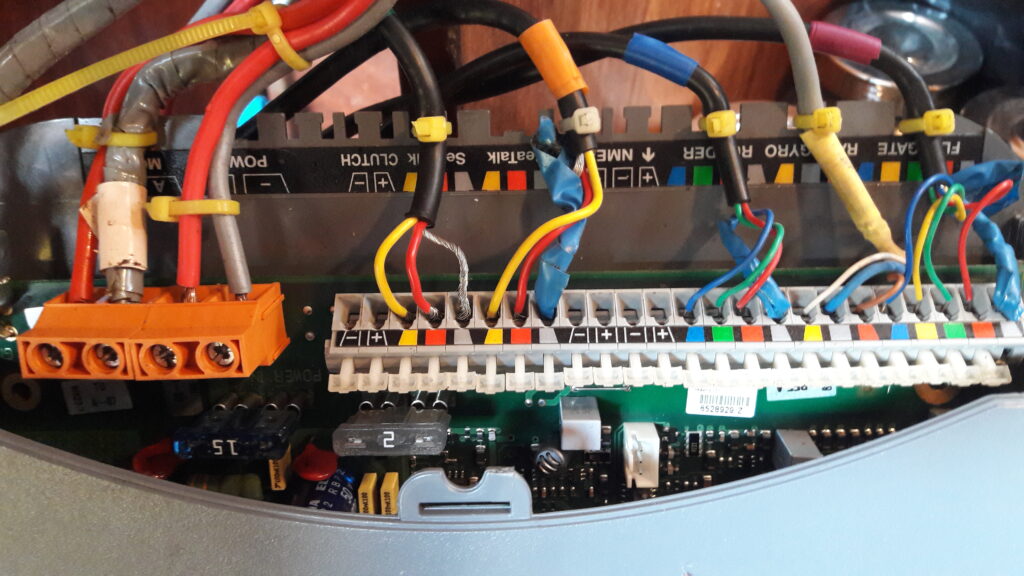

Harald versinkt während der Überfahrt von Jesolo zurück in den Heimathafen Punta Gabbiani in Aprilia Marittima sofort in den Tiefen der JO EH und beginnt, alles mögliche an und unter Deck abzubauen, um alle Geber, Switche und Verbindungen des Raymarine-Systems „Seatalk ng“ durchzukontrollieren.

Je länger und je mehr er mit dem Messgerät prüft, umso ernster und besorgter wird er, denn es wird immer wahrscheinlicher, dass uns tatsächlich der Blitz in der Marina getroffen hat.

Denn auch die Liste mit den beschädigten Teilen wird länger und länger:

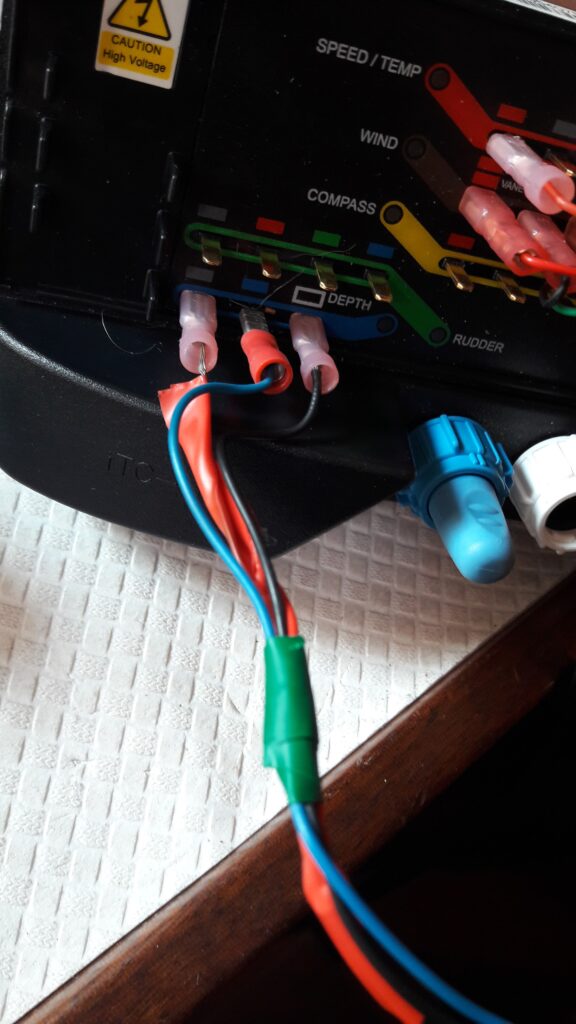

- Plotter – Gerät funktioniert, jedoch gibt es keine Verbindung zum iTC-5 und den Wind-Logge-Lot-Gebern

- drei i70 Daten-Anzeigegeräte haben keine Verbindung zum iTC-5

- Autopilot Fluxgatekompass-Daten vorhanden, aber auch hier keine Verbindung zum Plotter

- AIS tot

- Antennensplitter tot

- Autopilot Fehlfunktion

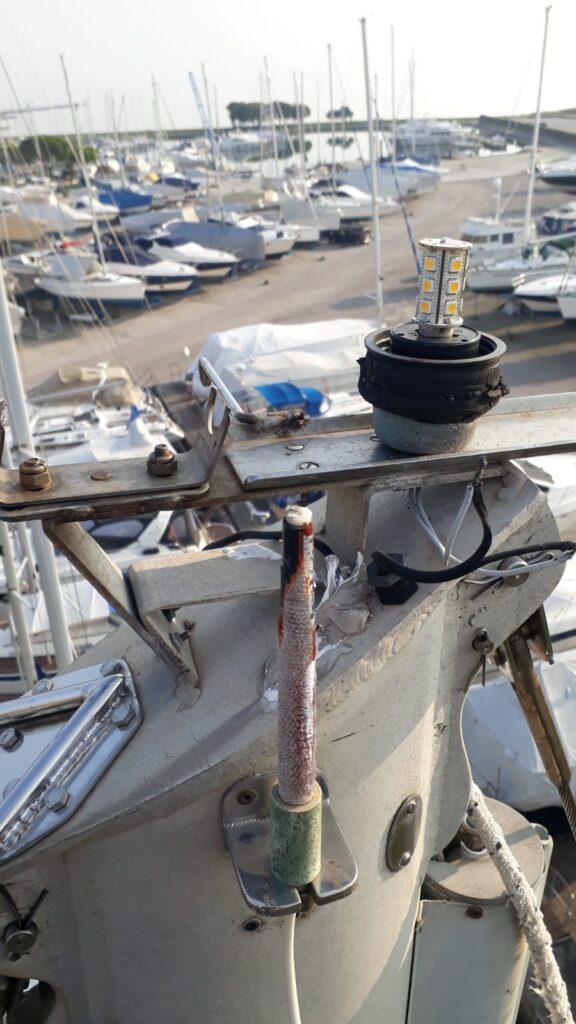

- UKW Antenne am Masttop fehlt komplett

- Das Glas des Ankerlichts ist verschwunden

- LED-Lampe in Heckkabine steuerbord verschmolzen

- USB-Anschluss in Heckkabine backbord ohne Funktion

Zum Abschluss die Frage der Fragen:

Hätte man den Einschlag verhindern können? Oder zumindest den Schaden in Grenzen halten?

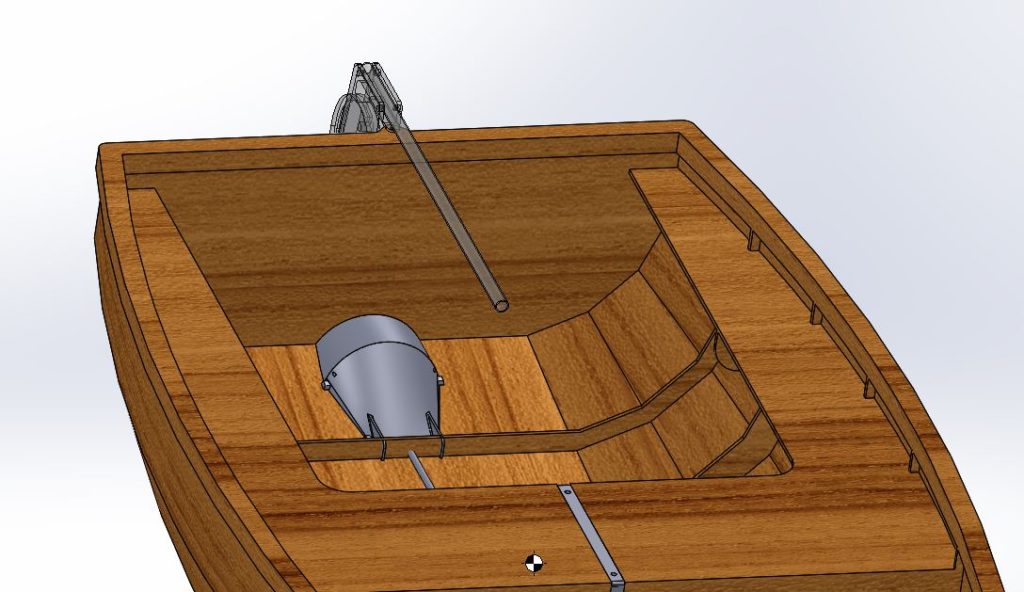

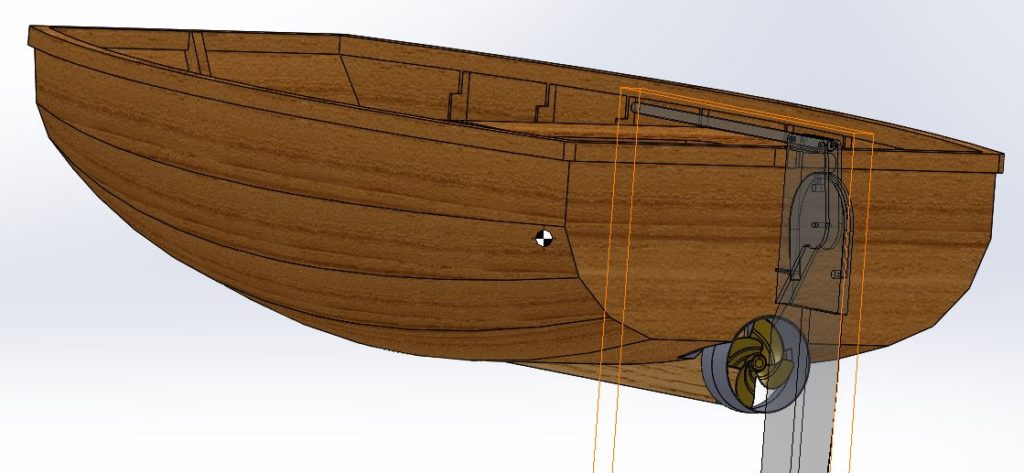

Ich denke, es gibt zwei grundsätzliche Lösungsansätze, denn die JOEH verfügt über eine Erdungsplatte am Rumpf. Dies ist eine etwa 30 x 30 cm große Metallplatte unter Wasser, die mit dem Mastfuß verbunden ist.

Sollte also ein Blitz in den Mast einschlagen, kann dieser über diese Platte ins Wasser abgeleitet werden, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Rumpf beschädigt wird, ist geringer. Nachteil ist jedoch, dass es den Blitz nun eher anzieht als ein isolierter Mast.

Aufgrund dieser Eigenschaft wäre es sinnvoll, am offenen Meer, wo man jegliche Beschädigung des Rumpfes vermeiden will, diese Erdung zu verwenden. Im Trockendock oder wenn vor allem grössere Yachten um einen herum stehen, wird vermutlich die isolierte Variante die Blitzschläge eher vermeiden. Quasi eine Glaubensfrage 🙂

Sinnvolle Schadensverhütung ist natürlich alles soweit zu entfernen, dass der Blitz den diversen Geräten nichts anhaben kann. Bekannt ist, dass man Handys ins Backrohr legen sollen, um den Effekt eines faradayschen Käfigs zu nutzen. In unserem Fall ist der Blitz anscheinend in die Funkantenne eingeschlagen und hat zuerst Antennensplitter und AIS vernichtet; von dort aus das Netzwerk von Raymarine. Durchaus sinnvoll wäre es, die Verbindungen vom Mast bei Gewitter zu unterbrechen, die 12 V Leitungen und das Funkkabel. Diese sollten aber mindestens 30 – 50 cm getrennt werden, um dem Blitz keine Chance zu geben, überspringen zu können.